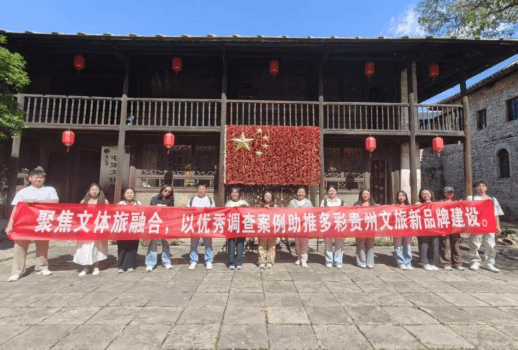

10月17日,为提升非物质文化遗产学专业研究生的田野实践能力,贵州师范大学国际旅游文化学院组织2025级非物质文化遗产专业研究生奔赴安顺市平坝县天龙屯堡、镇宁县高荡村及布依石头寨,开展了一场富有深度的文化调研与专业实践活动。本次活动由学院研究生导师禄佳妮副教授和李隆虎副教授带队。

调研首站,天龙屯堡。在考察屯堡建筑时,禄老师结合现场案例,指出,部分区域在重建过程中未能遵循原真性原则,过度追求视觉整饬与商业化,导致屯堡建筑的“本味”流失。让同学们深刻认识到,非遗保护并非简单的修复与重建。在屯堡古驿道上,同学们还有幸观赏了被誉为“戏剧活化石”的安顺地戏。表演者们头戴精美面具,手持兵器,在铿锵锣鼓中演绎着古老的征战故事。其粗犷雄浑的唱腔、充满原始张力的动作,令在场观众无不屏息凝神,如痴如醉,深刻感受到了这一国家级非物质文化遗产穿越时空的艺术魅力。随后,师生们探访了山巅一座“三教合一”的古庙,并有幸与一位熟知地方史的师傅交流。师傅揭秘的庙宇兴衰史——从元朝中期始建,到清朝因政治忌惮而僧众遣散。通过师傅的讲解使这座建筑超越了物质空间,成为地方历史与宏大叙事交织的“场域”。

午后,调研队伍转赴千年布依古寨——高荡村。禄佳妮老师引导大家从地理环境与人文社会相结合的视角,解读村寨的聚落空间。她详细讲解了该村如何依山就势、利用当地页岩构建房屋,形成独具特色的“石头王国”,这不仅是适应自然的生态智慧,也凝结了布依族独特的营造技艺。同学们穿梭于石屋、石巷、石桥之间,感受着人与环境和谐共生的文化景观。在村内的博物馆,丰富的实物与图文资料系统展示了布依族的生活习俗与服饰文化。令人振奋的是,同学们亲身体验了布依族神圣的非遗乐器——铜鼓。低沉雄浑的鼓声回荡,不仅是一次感官的触动,更是一次与布依族精神世界和传统仪礼的跨时空对话,深化了大家对“非遗作为活态实践”的理解。

调研的最后一站是布依石头寨。在这里,同学们有幸邂逅了壮丽的自然河景与古老的水车,更难得的是,拜访了蜡染非遗传承人伍琴大师。伍大师热情分享了她的创新实践:将苗族蜡染的构图奔放与布依族蜡染的纹样细腻相融合,探索传统技艺在当代的创造性转化。她的故事是“非遗传承人”主体能动性的精彩呈现,展现了非遗在创新中永葆生机的可能。然而,与伍大师的创新活力形成对比的,是石头寨整体旅游开发的困境。同学们观察到,景区试图模仿网红模式,引入了大量与本地文化基因不符的元素,导致独特的“石头寨本味”被稀释,同质化严重,最终门庭冷落。这一现象引发了大家的深入思考。

本次安顺之行,是一次精心设计的“移动课堂”,充分体现了国际旅游文化学院在非遗人才培养上的实践导向与跨学科优势。禄佳妮老师与李隆虎老师,为学生们提供了观察、解读文化现象的多元理论与方法,生动诠释了“从书斋走向田野”的研究路径。

学院通过组织此类深入的田野调研,不仅夯实了学生的专业基础,更旨在培养其文化自觉与批判性思维。对于每一位参与的研究生而言,这不仅仅是一次行程,更是一次专业上的启蒙与精神上的洗礼。它深刻启示大家,作为未来的非遗工作者,既要具备扎实的理论功底,更要怀揣对田野的敬畏与对文化的温情,在“知行合一”的探索中,为守护民族文化的根脉、促进其创造性转化与创新性发展贡献自己的青春与智慧。这次实践,无疑在他们心中播下了一颗名为“文化使命”的种子,必将滋养其未来的学术之路与职业人生。

【责任编辑】一审(校):郭 鑫; 二审(校):何胜仁; 三审(校):孙小龙