2025年10月10日,由我院胡馨月老师主持的文山读书会第二十六七期进行了《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》前言至第二章阅读分享会,导读人为2025级非物质文化遗产学硕士研究生黄紫薇、2024级传播学专业学生张煦朴。

《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》扬.阿斯曼的经典著作,本书第一部分为理论基础,主要包含:回忆文化、书写文化、文化认同与政治想象三个章节;第二部分为个案分析,以古埃及、以色列和希腊三种文化为例,详细探讨了这些文化如何通过特定的记忆形式构建和维持集体记忆。本期读书分享会聚焦《文化记忆:早期高级文化中的文字、回忆和政治身份》导论至第二章。在导读开始之前,胡老师首先向我们阐述了理论阅读的重要性。理论阅读对学术思维的提升有着至关重要的作用,能够为我们后续的学习和研究奠定坚实的基础。

导读人张煦朴、黄紫薇分别对作者的背景和本书前两章的内容进行了梳理和解释。在本书的导论部分,作者提出了记忆问题受到重视的原因以及文化记忆的讨论建立在三个问题之间的关联之上:回忆(对过去的指涉)、认同(政治想象)和文化的延续(传统的形成)。同时作者提出“凝聚性结构”(Konnektibe Struktur)的概念,指出它主要通过重复起到连接和联系的作用——分别表现在社会和时间两个层面。在绪论最后作者将记忆进行了内部和外部的分类,在外部维度中提出了文化记忆。

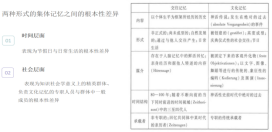

进入本书的第一章,作者首先区分了记忆术和记忆的区别,然后分析了哈布瓦赫的集体记忆的概念。哈布瓦赫认为,一个在完全孤立的情况下长大的人是没有记忆的即便是最私人的回忆也只能产生于社会团体内部的交流与互动。但是作者认为哈布瓦赫没有讨论文字对集体记忆建构的意义;也未曾考虑将记忆理论扩展到文化领域,排除了文化进化的视角。于是作者对集体记忆理论进行细化和发展提出了交往记忆和文化记忆,并将二者进行了区分。

随后,作者在书中提出文化记忆的首要组织形式的仪式和节日。胡老师就此向我们拓展了《宗教生活的基本形式》这本著作中提到的阴提丘玛仪式与集体欢腾的概念,作者涂尔干主要是从神圣和世俗这一对概念去讨论集体和个体。胡老师解释哈布瓦赫和扬.阿斯曼的研究也是在这些二元范畴上建立的,如怎么样去看到集体性当中的神圣性?神圣性怎样通过回忆的框架不断去构建?老师的补充讲解让我们理解了神话传说、仪式和举行节庆的理由其实是文化记忆对抗性的一种体现,它可以帮助我们对抗遗忘和日常生活。

在本书的第二章作者主要梳理了“卡农”(Kanon)概念的发展。卡农这个词本身源于希腊语,指古代两河流域的居民用这种笔直的植物制作标杆和标尺。逐渐地,人们开始用“卡农”这个词来指称传统的一种形式,即它的内容具有至高无上的约束力,而且它的格式也达到了及其固化的程度,不许增加、改动或删减一个字。作者把卡农定义为“原来植根于法律领域的接受约束和遵从的原则逐渐扩展到整个书写传统之中,并且成为文献传承过程中的核心准则”。但是卡农的特别之处在于它能够促进身份认同,那些被神圣化的文本、规则、价值能够支撑和助长一个特定的(集体)身份。作者认为卡农在自我身份与集体身份之间架起了桥梁。卡农代表了一个社会的整体,每一个个体通过承认它来融入到社会中去,并且以其成员的名义确立自己的身份。

在讨论环节老师与参会同学一起围绕“作者为什么要提出文化记忆?”进行了讨论。最后胡老师提出,问题意识在理论阅读中非常重要,在阅读此类著作时我们要学会探析作者提出该理论的原因,同时进一步分析作者提出这个理论主要是要讨论什么现象或者回应什么问题。

【责任编辑】一审(校):胡馨月; 二审(校):何胜仁; 三审(校):孙小龙