作为贵州省第二批省级金课“旅游文化学”建设内容之一,2023年11月至2024年11月,我院胡馨月老师主持专业读书会完成梁漱溟《中国文化要义》研读。读书会就《中国文化要义》及延伸内容学习分章节开展了十四期,我院参与的研究生及文化产业管理专业本科生对该书的内容进行读书报告分享及讨论。全期读书会以线上形式开展,分为文本导读和自由讨论两个环节进行。《中国文化要义》集中了梁漱溟先生对于传统中国文化内涵的见解,先生的写作缘由就如同他提出“认识老中国,建设新中国”的口号一样。本书是梁漱溟在国家危难之际的思考,虽然部分论述有其时代特征,但先生对要解决中国的问题就要认识中国问题的意识,对我们今天理解中国文化的发展仍旧有重要启发。

第一期至第四期

内容:自序至第四章

导读人:2023级非物质文化遗产学硕士研究生段明利、2023级职业技术教育(旅游服务方向)硕士研究生章忠蝶

第一期到第四期读书分享会由段明利、章忠蝶进行领读,导读内容为《中国文化要义》自序至第四章。前两期导读人都将导论分为两个部分进行,首先,介绍整本书的作者梁漱溟先生以及写作背景,了解先生的生平、思想及他所在的大环境,第二部分探讨中国文化的内涵及特征,梁漱溟指出文化是我们生活所依靠的一切是极其实在的东西,无所不包,中国文化是我们自己的文化,需要与外来文化相区别,文化无所不包,但是本书讨论的主题并未涉及一切,只是从社会人生来讨论。

什么是中国文化?这是本书的宗旨,梁漱溟通过对传统中国文化的特征进行总结及梳理,以探求中国文化的要义。他指出传统中国文化有十四大特征,即“广土众民”;“偌大民族之同化融合”;“历史长久”;“具有强大力量”;“历久不变的社会;停滞不进的文化”“几乎没有宗教人生”;根深蒂固的“家族制度”;“学术不向着科学前进”;“法制不见形成”;“道德气氛特重”;“以天下观念代替国家观念”的“超国家类型”;“东汉以降‘无兵’的文化”;“孝的文化”;“隐士的风格和意境”。

后两期读书会探讨了“中国文化家庭本位”、“缺乏集团生活的特征”,梁漱溟以中西比较的视野,通过举例、对比论证西方人是集团生活,中国则缺乏集团生活,造成这种差异的原因,一是社会构造的差异,中国是家庭本位,西方是个人本位,二是宗教问题是中西文化分水岭,西洋以宗教若基督教者作中心,中国以非宗教的周孔教化作中心。他指出从家庭这个基本单位来看,中国人的家很重要,并不是生产家庭化的结果,也不是生产家庭化的社会通例,强调中国人的家是极其特殊的,是中国文化个性较强的表现之一。

这四期在自由讨论环节,与会师生在发表阅读感想的同时也就相关问题进行讨论。首先是领读人提出自己的阅读疑问,如文化的概念;为什么说中国缺乏宗教;中国为什么会形成隐士文化;周孔教化为什么不是宗教;家庭本位、个人本位、社会本位的区别是什么,为什么会形成等,其次评议人对导论内容做出解析并对提出问题进行解答。

第五期至第六期

内容:《中国文化要义》第五章、第六章

导读人:2020级文化产业管理专业刘姗、2022级文化产业管理专业陈爱飞

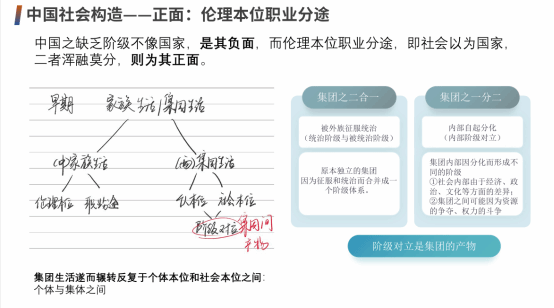

这两期读书会的文本导读环节,导读人刘姗、陈爱飞对《中国文化要义》第五章第六章中,“中国是伦理本位的社会”、“什么是伦理本位”、“伦理在政治、经济、宗教的表现”、“宗教是什么”、“宗教在中国的情形”、“中国如何以道德代替宗教”、“以伦理来组织社会”等主题进行阐述。梁漱溟指出伦理是人与人的各种关系,中国是伦理本位的社会,这是中国缺乏集团生活倚重家庭家族的由来,中国的伦理本位在经济方面体现为伦理社会中财产的共与分,以伦理关系亲疏厚薄为准。在政治方面,君臣官民有伦理义务,一国就像一个大家庭。

梁漱溟指出中国缺乏宗教,但伦理有宗教的作用。宗教的共同之点是“一切宗教都从超绝于人类知识处立他的根据,而以人类情感之安慰意志之勖勉为事。”孔子相信人有理性,依赖于人类自己,教人反省自知,因此周孔教化不是宗教而是道德,因道德为理性之事存于个人自觉自律,中国以道德代宗教,实际是周孔之“礼”。

针对导读人的文本导读,参会师生纷纷表达自己的想法,如什么是家族;什么是家族制度;什么是封建;礼俗为什么是文化;为什么集团生活会产生等级;为什么中国伦理关系塑造了向里用力的社会性格;为什么说中国两千多年没有国家等,其次评议人对导论内容做出解析并对提出问题进行解答。

第七期

内容:《中国文化要义》第七章

导读人:2022级文化产业管理专业李泽东、2022级文化产业管理专业刘珊珊

本期读书会导读人李泽东、刘珊珊按章节划分内容“理性是什么”、“两种理和两种错误”、“中国民族精神所在”进行叙述。梁漱溟认为中国缺乏宗教是理性早启,而对于理性的回答是理性始于思想与说话,还提出人类的特征不在理智在于理性,理智与理性是心思作用的两面,知的一面是理智,如计算之心,情的一面是理性,如求正确之心。他还提出西洋偏长于理智而短于理性,中国偏于理性而短于理智的观点,中国人说的理是情理,西洋人说的是物观上的理即“物理”。中西文化理性理智差异在学术上有所表现,中国人在儒家的意识形态下养成了一种民族精神,这种精神有两点,一是向上之心强,二是相与之情厚,而西方科学技术发达是心思作用于理智的一面,这种差异在人生态度有所表现,西方向外用力,呈现相对之势,中国则向里用力,表现为相与之情。

就本期导读内容,在自由讨论环节,导读人提出疑问,如理性是什么;理性与理智的区别;为什么中国在理性之下会形成向里用力的精神等,最后,评议人对导论内容做出解析并对提出问题进行解答。

第八期

内容:《结构与法则:西南山地村落社会节奏的人类学研究》

导读人: 2023级非物质文化遗产学硕士研究生段明利、2023级文化产业管理专业崔进祥、2023级文化产业管理专业易嘉豪

本期内容是《中国文化要义》内容的延展性阅读,梁漱溟在《中国文化要义》中提到团体、家庭、个人三者在社会中的位置轻重不同会形成不同的社会构造,也提到个体与集体的概念,本期内容利用文献阅读,拓展对社会结构、社会节奏、个体与集体关系、私法与公法的理解。导读人段明利、崔进祥、易嘉豪从“基于社会节奏形成时间‘法’的理论张力”、“多重计时体系文化交融与两性主导的社会节奏”、“亲属制度与世系—纵向法、联姻—横向法的时间结构”、“社会节奏中的多重集体性:冬季仪式与夏季仪式”等内容进行阐述,并对时间法则、社会节奏的关系进行梳理,就水族社会节奏与国家节奏的内生关系进行分析。

在自由讨论环节,导读人与参会人员就本篇文献内容提出疑问,如现代流动性影响下,时间作为社会组织基本法则的重要性更加凸显中的现代性如何理解;时间如何在当前的国家或者人类大社会中凸显作用;为什么水族形成了多重计时系统而其他民族没有等问题进行探讨,最后,评议人对导论内容做出解析并对提出问题进行解答。

第九期

内容:《中国文化要义》第八章、第九章

导读人:2022级文化产业管理专业田政、2022级文化产业管理专业吴开琴、2022级文化产业管理专业刘颖、2022级文化产业管理专业沈明艳

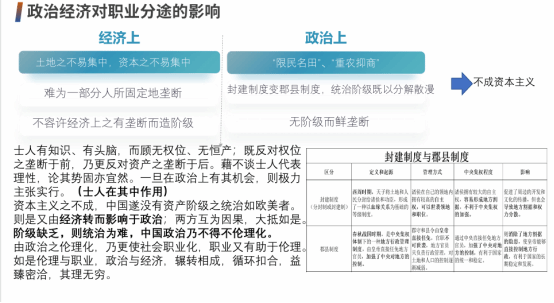

本期导读人将阅读内容、阅读理解、阅读疑问利用PPT的形式进行领读,主要内容是第八章的“阶级对立与职业分途”及第九章“中国是否一国家”进行分享,探讨的主题涉及“什么是阶级”、“中国有没有阶级”、“什么是职业分途”、“国家构成阶级统治”、“中国政治的特殊”、“西洋政治进步之理”等。梁漱溟指出中国在阶级问题上有自己的独特性,非西洋社会存在明显的阶级对立,而是呈现一种职业分途的特点。对阶级的理解需要放在经济政治对立斗争的形势中,经济上的剥削阶级即为政治上的统治阶级,贵贱等级、贫富等级还不足以为阶级。他强调阶级不从理性来,但理性却要从它来,因理性的发展需要在阶级解放的过程中来实现。梁漱溟认为中国没有阶级,并不是说没有剥削和统治支配,而是旧日中国因形势分散、上下流通的特点呈现“职业分途”的现象,社会阶层之间并非严格的阶级对立而是基于职业分工的不同各安其位。梁漱溟认为中国不像一个国家的原因在于对内松弛,政治上的无为而治,对外缺少对抗性,且中国人缺乏国家观念。

在自由讨论环节,导读人与参会人员就什么是国家;国家意识的起源;为什么说中国人没有国家观念;阶级与阶层的区别;为什么会形成一乱一治的周期性格局等问题进行讨论,评议人对导论内容做出点评并对提出问题进行解答。

第十期

内容:《艺术谱系与中国国家意识的起源》

导读人:2023级职业技术教育(旅游服务方向)硕士研究生章忠蝶、2023级文化产业管理专业杨语菲

本期读书会是第九期“国家意识”问题探讨的延伸,导读人就《艺术谱系与中国国家意识的起源—岑家梧民族艺术研究探析》这篇文献进行阐述并就“时空制度”、“图腾”、“艺术谱系”、“现代性”等概念进行讨论。以岑家梧的研究经历为切入点,分析他的艺术观及蕴含的民族学意义,溯源艺术如何作为构建要素在“时空制度”中形塑中华古典文明及边疆社会的关系,如何理解时空制度在中国构建现代国家变局中存在的张力以及文明延展的民族学意义。

在自由讨论环节,导读人提出自己的阅读疑问,如国家意识起源与艺术起源的关系;是否理解为艺术发展中逐渐具有国家意识观念;在共同的艺术谱系下,文化的共同性和融合性使各民族具有内生耦合性吗;意识到岑家梧通过对边疆地区艺术文化的研究,探寻少数民族与中原文化的联系与演变,这也进一步证实地区的社会节奏与国家节奏之间的关系,以及时空制度下地区文化与文明母体之间的联系,从而在艺术文化中探寻到共同的国家意识起源。最后,评议人对导论内容做出解析并对提出问题进行解答。

第十一期

内容:《中国文化要义》第十章

导读人:2024级旅游管理硕士研究生朱丽、2022级文化产业管理专业杨艳

本期读书会导读人就“中国社会构造”、“向里用力的人生”、“中国文明一大异彩”、“士人在此的功用”、“治道与治世五个主题”进行阐述。梁漱溟在此章节进一步论述 “伦理本位”、“职业分途”及其相互关系,他指出在此社会构造下,中国式的人生是向里用力,在伦理关系下,需要向内反省自觉。他还阐述了旧日中国以道德代宗教,以礼俗代法律,在此过程中就需要一个特殊的阶层士,行教化的功能。同时也引申出这种社会构造下的中国文化在治道与治世过程中发挥的作用。

紧接着大家就“士”这个阶层的产生与作用,向里用力的性格与社会构建的关联,“以和为贵”的思想在现代的影响和演变,什么是“礼俗”、什么是“礼俗制度等”问题进行积极探讨,最后,评议人对导读内容做出解析并对提出问题进行解答。

第十二期

内容:《中国文化要义》第十一章

导读人:2024级职业技术教育(旅游服务方向)研究生蒲云竹、2022级文化产业管理专业宗恩秀、2022级文化产业管理专业杨江琴

本期读书就第十一章内容“循环于一治一乱而无革命”进行了主题讨论,导读人从“处于周期性的乱”、“不见革命”、“不见产业革命”三部分进行阐述。梁漱溟指出,乱的原因在于人心放肆及其礼俗失效,主要可从君主、民众、士人三方面得以验证,但长时间的乱又会恢复,从而形成循环,这种循环根本在于伦理本位职业分途的社会结构和文化特征。他认为革命是社会改造,以新的构造代替旧的构造,以新的秩序代替旧的秩序,而中国自秦汉后不见革命是因为其根本秩序未变,社会秩序和构造未变是因为寄于自身演成的道德礼俗,不易推翻。他还强调中国没有革命的因和果在于不见产业革命,原因在于中国求安求保的人生态度;重农抑商闭关锁国的影响;唯物史观的影响;安、养、保三问题处理不当。

本期自由讨论环节的问题主要是为什么说中国理性早启;中国社会治乱循环的特点;道德礼俗与不见产业革命的联系;安、保、养的观念在当下的现实意义。参会人员就相关问题进行论述,后由评议人对导读内容做出解析并对提出问题进行解答。

第十三期

内容:《中国文化要义》第十二章

导读人:2024级非物质文化遗产学硕士研究生杨昌秀、2022级文化产业管理专业学生余曜名

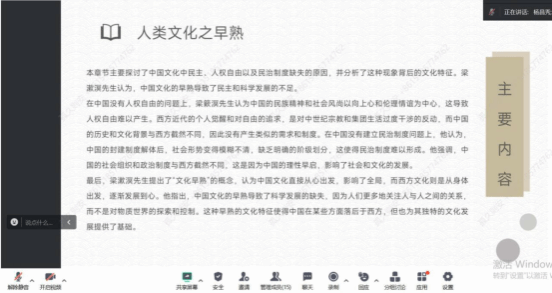

本期读书会导读人就第十二章“人类文化之早熟”进行叙述,从“中国何故无民主”、“人权自由之所以不见”、“民主制度之所以不见”、“人类文化之早熟”等四方面展开。梁漱溟对民主的概念进行分析,提出民主是一种精神,强调中国不是没有民主,只是没有西洋近代国家那样的民主,中国不是缺乏民主,而是缺乏集团生活,缺乏政治和法律。他认为中国文化早熟,从理性出发,由内向外,早熟的表现在中国文化对人际关系和道德伦理重视,强调自我反省和内在修养,文化发展路径独特跳过某些发展阶段,在精神文化上高度发达。

在自由讨论环节,导读人发表自己的阅读感悟并就相关问题与参会人员进行讨论,导读人思考文化早熟的影响,认为中国文化的早熟带来了丰富的哲学思想、文学艺术和传统价值观。伦理道德的重视培养了人们的责任感和社会意识,家族观念的强化促进了社会的凝聚力和传承,但早熟的文化也可能忽视科学技术“物”的方面发展。大家也就中国处于第二态度向里用力,会不会转向第一态度向外用力等问题进行讨论发言,最后评议人对导读内容做出点评并对提出问题进行解答。

第十四期

内容:《中国文化要义》第十三章、十四章

导读人:2024级职业技术教育(旅游服务方向)研究生蒲云竹、2023级职业技术教育(旅游服务方向)硕士研究生章忠蝶

本期读书会是对本书的整体性梳理与总结性概括。导读人从章节主题梳理梁漱溟认为文化早熟后的中国存在的问题:“由此遂无科学”、“长于理性而短于理智”、“陷于盘旋不进”、“中国文化五大病来”,在结论这部分结合前面中国文化特征归纳总的特征。梁漱溟认为中国人详于人事而忽于物理,是长于理性的,而理性不属于科学。他意识到中国文化早熟,缺乏坚实的经济基础,表现出幼稚、老衰、不落实、消极、暧昧而不明爽的病态特征。他最后总结中国文化的根本特征就是理性早启,文化早熟,以印证中国文化的特殊性。

在自由讨论环节,与会师生就中国社会构造的特殊性、理性早启文化早熟、如何弥补中国文化长于理性短于理智,“理性”与“理智”二者结合点在哪里等问题进行讨论,并发表阅读整本书之后的感想和收获。

在长达一年14期读书会的阅读讨论过程中,与会师生对《中国文化要义》的深刻内涵有了自己独特的见解,对中国文化的理解更加深刻,并能与当下的文化现象、社会现象结合探讨;也在阅读的过程中培养了阅读思路和问题意识;对书中所用到的对比研究、材料引用的再分析也有所学习。更重要的是梁漱溟先生写作背后的爱国精神以及力求从“老根上发新芽”的创新精神,对我们当代中国文化之路的发展和社会的进步都是具有现实意义的。

【责任编辑】一审(校):胡馨月; 二审(校):何胜仁; 三审(校):吴 毅