为深化学生对桥梁文化传承与文旅融合发展的理解,提升专业实践应用能力,响应贵州“文旅融合提质升级”战略导向,立足贵州桥梁工程特色与现代住宿业态创新实践路径, 10月25日,由贵州师范大学国际旅游文化学院研究生导师赵星副教授、程雯副教授,吴洁博士三位老师带队,组织2025级旅游管理和职业技术教育研究生前往安顺市开展移动课堂实践教学活动。

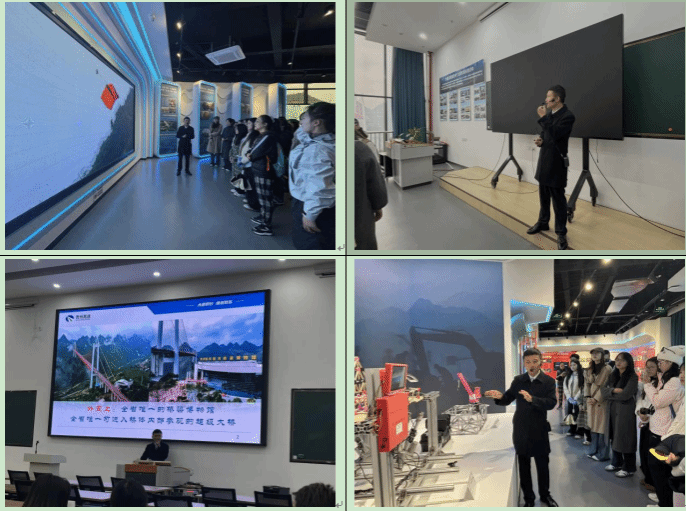

上午,师生一行首先抵达贵州省坝陵河桥梁博物馆。作为国内最大、省内唯一的桥梁主题博物馆,该馆始建于2015年,园区占地115亩,展陈面积达6350平方米。在讲解人员的引导下,同学们系统了解贵州桥梁从古代到现代的发展脉络,见证贵州从“地无三里平”的山区向“高速平原”的跨越——世界前100名高桥中49座、前10名中4座均坐落于此,深刻认识到贵州在桥梁建设领域的重要地位。在人文展区,乔文明老师讲述的建设者故事令人动容,贵州花江大桥总工程师刘豪等先辈在恶劣环境中的坚守与奉献,让大家深切体会到桥梁建设中的精神力量。而“桥梁与文明”展区内,古驿道展品与鲁班奖奖杯的并列陈列,清晰展现了古代木构“抗拉”智慧与现代悬索桥“承重”原理的传承脉络,彰显了桥梁建设中的中国智慧。

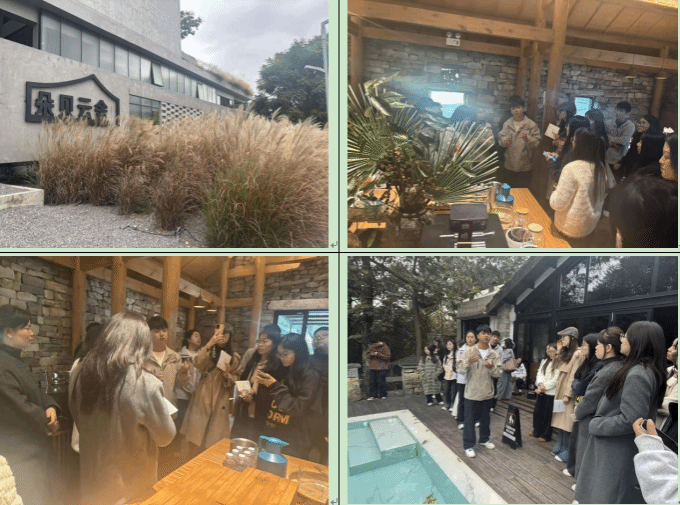

下午,调研队伍前往朵贝云舍酒店与匠庐·村晓,探究现代住宿空间与传统文化的创新融合之道。在朵贝云舍酒店,工作人员全程陪同讲解,同学们依次参观复式LOFT房、标准房、亲子房等多种房型,细致观察微水泥材料的应用与“侘寂风格”的呈现——酒店摒弃烦琐装饰,在淳朴本真中平衡现代时尚与文化气质,为大家提供了鲜活的业态设计案例。随后抵达位于安顺市镇宁县黄果树风景名胜区石头寨普叉古村落的匠庐·村晓,同学们实地考察了餐厅、乡村咖啡馆、酒吧、泳池等配套设施,重点关注非遗工坊、茶屋等文化载体的运营模式,全面了解项目如何通过“住宿+文化”的业态创新,实现商业价值与文化传承的双赢。

此次调研将理论与实景深度衔接,让旅游管理及职教相关专业学生既掌握桥梁文化核心内涵,又洞察文旅住宿创新逻辑,打破理论局限的同时,为专业知识应用提供实践参考,激发对文旅行业发展的深度思考,学院将持续创新移动课堂,筑牢文旅专业人才培养基础。

【责任编辑】一审(校):郭 鑫; 二审(校):何胜仁; 三审(校):孙小龙